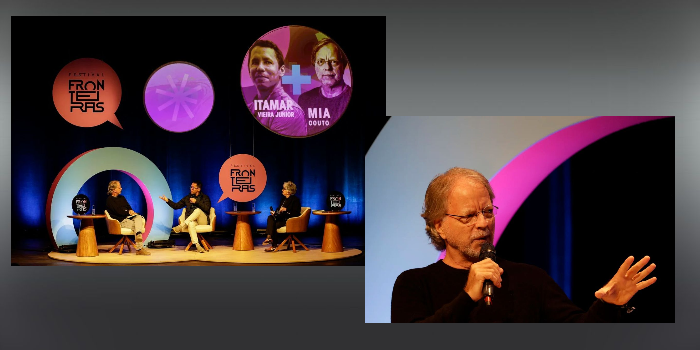

"AS SOCIEDADES TÊM VÁRIOS RECURSOS PARA PRODUZIR O PASSADO MAIS CONVENIENTE", DIZ O ESCRITOR MIA COUTO

Em Porto Alegre para participar do Festival Fronteiras, o autor moçambicano fala sobre mundos possíveis, processos de criação, memória, política e colonialismo

"Há uma espécie de cegueira seletiva de que nós temos que libertar". A frase é do escritor moçambicano Mia Couto, que está em Porto Alegre para participar do Festival Fronteiras. Em novo formato, o evento trouxe à Capital 40 pensadores para a programação.

Em entrevista a Zero Hora, o autor e biólogo falou sobre ficção e realidade, memória e esquecimentos, processos de escrita, mundos possíveis, política e colonialismo. Depois de fazer um recuo à infância e à Beira – sua cidade natal – no livro O Mapeador de Ausências (Companhia das Letras, 2021), Couto volta a um passado mais longínquo no seu romance mais recente.

Em A Cegueira do Rio (Companhia das Letras, 2024), o escritor parte de um evento real para criar outras verdades às margens do rio Rovuma, às vésperas da Primeira Guerra Mundial. "O tempo não nasceu para ficar sossegado", avisa o narrador. Nesta história, a memória coletiva está em jogo e a escrita deixa de existir. Em uma das epígrafes, outro recado: "Não há viajante solitário. Os caminhos são feitos de gente".

“O mundo está cheio de mundos. Fomos desencorajados a olhar a vida de forma multifacetada.”

Mia Couto/Escritor e biólogo

A maioria das suas obras, assim como A Cegueira do Rio, parte de eventos reais. Pode-se considerar essa a sua forma de criação?

Esses eventos sendo reais passam, quando tomo conta deles, para algo que necessita ser transferido para outra realidade. Isto é, só me interessa os fatos na medida da sua irrealidade e da sua potencialidade para se tornarem um enredo ficcional. Depois de reinventados e convertidos em histórias, eu assumo que essa é uma realidade tão legítima como o fato inspirador.

É como criar outros mundos possíveis a partir de um factual?

Na verdade, isso que chamamos "o mundo" já é o resultado de uma simplificação. O mundo está cheio de mundos. Fomos desencorajados a olhar a vida de forma multifacetada. Há uma espécie de cegueira seletiva de que nós temos que libertar.

“O absurdo da violência instiga os artistas e os escritores a darem resposta e criarem alento para a reconstrução da esperança.”

MIA COUTO/Escritor e biólogo

Em A Cegueira do Rio, a lógica do colonialismo é invertida, ao colocar os negros num lugar de poder intelectual. De que outras formas esse colonialismo prolongado pode ser revertido?

O livro fala do apagamento da escrita no mundo. Os únicos que mantêm essa habilidade são os africanos e a eles compete "reensinar" o resto da humanidade. É, claro, uma metáfora literária e não uma sugestão de solução para a injustiça que persiste entre as nações.

Os países africanos conquistaram a independência política, mas continuam dependentes do ponto de vista da economia, da cultura, das línguas e das religiões. Há meio século que os países africanos são fornecedores de matérias-primas e importadores de produtos manufaturados.

Uma temática de fundo presente em muitos dos seus livros são os conflitos, como em Terra Sonâmbula (1992) com a guerra civil do pós-independência. Essas situações parecem se repetir, como a crise política de 2024. Como é viver e escrever em meio a casos de violência?

Paradoxalmente, esses momentos de violência paralisaram a vida cotidiana e a economia do país. No sentido social, foram catastróficas. Estes últimos tumultos pós-eleitorais causaram danos profundos que vão persistir por um tempo. Mas creio que o absurdo da violência instiga os artistas e os escritores a darem resposta e criarem alento para a reconstrução da esperança.

O senhor participou da luta pela independência moçambicana ao lado da Frelimo (partido há 50 anos no poder). Quando percebeu a mudança no discurso? Houve um momento ou foi uma decepção gradual?

Foi algo gradual e não provocou em mim um ressentimento. Não me tornei uma pessoa azeda. Pelo contrário, entendi que os erros fundamentais estavam também dentro de mim.

Não tinha o direito de falar desses meus antigos companheiros como culpados a serem abatidos (a não ser quando existiam razões particulares de crimes praticados). Eu mesmo embarquei na ilusão de que era possível mudar o mundo numa única geração e impor por via da política uma ordem mais justa. É mais complexo esse caminho. Não acho que tenha abdicado desse caminho, como não abdiquei das escolhas éticas que sempre me guiaram.

“As sociedades têm vários recursos para produzir o passado mais conveniente. Um dos mais eficientes é construir uma memória falsificada. Não se fecha a porta ao passado. Cria-se uma porta falsa.”

MIA COUTO/Escritor e biólogo

A memória e os esquecimentos também são parte dos seus livros, como em O Mapeador das Ausências. É uma preocupação consciente, de lembrar como foi, ou poderia ter sido, ou é algo natural, que flui com a narrativa?

Eu vivo num país que nasceu da recuperação da memória coletiva, mas também de esquecimentos sucessivos. Existe Moçambique porque decidimos esquecer juntos. Esse esquecimento feito por consenso (e não imposto de cima para baixo) tem o seu preço, mas talvez seja, em certos momentos, algo historicamente necessário para que as pontes sejam mais importantes que os muros. As sociedades têm vários recursos para produzir o passado mais conveniente. Um dos mais eficientes é construir uma memória falsificada. Não se fecha a porta ao passado. Cria-se uma porta falsa.

A língua portuguesa atravessa as culturas africanas num sentido redutor, uma vez que se impôs, mas é hoje parte dos países colonizados por Portugal. Como conciliar esse lugar de disputa?

Não creio que exista um drama à volta da língua portuguesa. Os povos africanos sabem contornar essa dificuldade inicial e moldaram e apropriaram-se da língua do colonizador de modo que esse idioma é hoje um patrimônio nacional e uma ferramenta de consolidação da unidade nacional e de emancipação social. Onde pode haver drama é na preservação e valorização das línguas indígenas desses países. Mas existe agora uma consciência maior da necessidade de cuidar dessas outras línguas que são indígenas das nossas nações.

A Fundação Fernando Leite Couto, que leva o nome do seu pai, é um espaço cultural aberto à comunidade em Maputo. Como surgiu a ideia de abrir a casa e com qual propósito?

Queríamos seguir a obra que o meu pai (que foi poeta, jornalista e editor) tinha construído, muito a nível pessoal, de apoiar os jovens escritores que não tinham condições para completar e publicar um livro. A nossa Fundação (mesmo sendo a nível familiar) é hoje uma instituição cultural de referência a nível de Moçambique. Tenho um grande orgulho por aquilo que já conquistamos.

Fonte: Zero Hora/Juliana Lisboa em 29/05/2025