UMA IMPREVISTA EPOPEIA

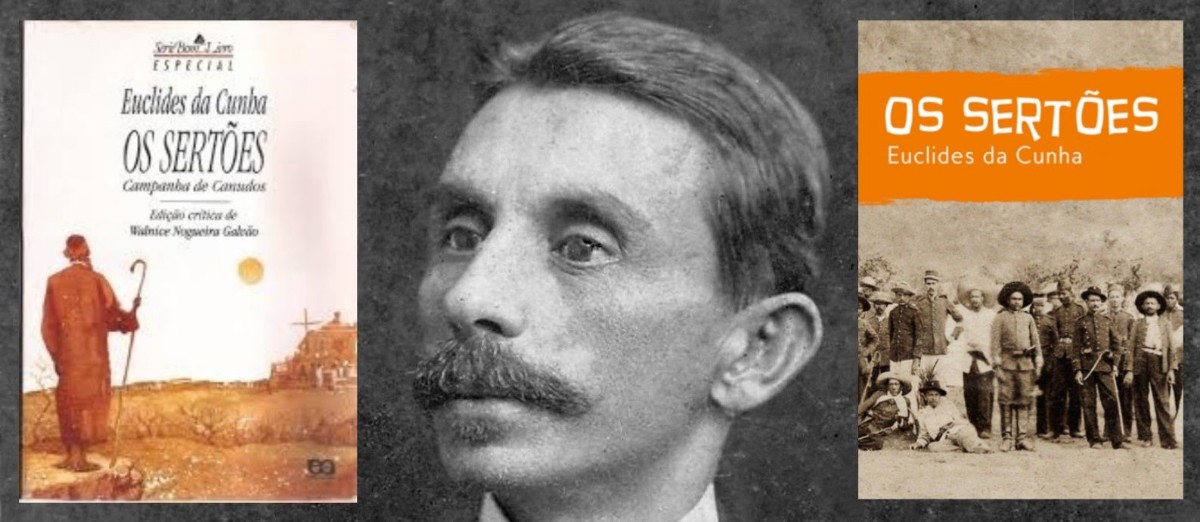

EUCLIDES DA CUNHA – OS SERTÕES

OS SERTÕES, sem que o jornalista Euclides pensasse nisso, virou uma epopeia, para o bem, para o mal...

Se é para o Brasil ter uma epopeia, esta é OS SERTÕES. Como toda obra do gênero, ela é respeitada – e deixada para lá quando se trata de lê-la. Nem nas escolas – essa última fortaleza contra a selvageria atual – se lê Euclides. Nas universidades, leem OS SERTÕES aqueles acadêmicos muito especializados, honra e glória à persistência de Willi Bolle, o alemão mais brasileiro que há.

Falei em epopeia, e meus leitores entendem: uso o termo no sentido lato, de texto que pode servir de metonímia e fundamento de uma nação. Mas não sei se o Brasil precisa de uma epopeia; e, se precisava, nunca houve a circunstância para isso. Dentre as faltas que sinto ao nosso país estão a Idade Média e o Renascimento – elas teriam muito a nos dar em termos de solidez cultural, e uma autêntica epopeia talvez pudesse ser incluída nisso.

Mas bem: uso esse termo grandiloquente apenas para argumentar. OS SERTÕES, sem que o jornalista Euclides pensasse nisso, pois jornalistas têm outras metas, quiçá mais objetivas, virou uma epopeia, para o bem, para o mal – e para refletir.

Para o bem: é bom ter, no nosso cânone, um livro como esse, recheado de lances bélicos, asperezas a todo o momento, escrito numa linguagem elevada, elevadíssima, tão elevada que se torna às vezes indecifrável, com uma personagem central poderosa, cercada de personagens igualmente poderosas, enfim: tudo conforme a receita necessária para orgulhar um país. Um país, digo eu? Que tal: uma região, digamos, de São Paulo para cima? Mesmo com essa ressalva não desprezível, não se pode negar que dá prazer possuir OS SERTÕES na estante doméstica. Dá segurança intelectual, especialmente quando ombreia com a ENEIDA, o D. QUIXOTE, OS LUSÍADAS e O PARAÍSO PERDIDO. É melhor termos OS SERTÕES na historiografia nacional do que não tê-lo. O outro ganho de Euclides é batido clichê crítico: ele revelou a face escondida da Lua, tirou o sertão dos bastidores e o trouxe para o proscênio; mas, para isso, era preciso deixa-lo apresentável, dar-lhe um figurino decente, e nada melhor para isso do que uma epopeia.

Para o mal: já anunciei algo sobre a linguagem, e aqui sou mais claro. Ela afugenta qualquer leitor desprevenido, exceto aqueles que se prazem em consultar dicionários. Sim, o léxico: é de amargar. A cada consulta ao dicionário se perde a fluidez da leitura, e isso pode feri-la de morte, em especial se pensarmos no jovem leitor que eventualmente pode estar começando a gostar da simplicidade de Machado e se depara com Euclides. Meus leitores devem estar pensando em que mundo eu vivo, imaginando que ainda existe algum jovem leitor como esse. Não existe. Usei o exemplo apenas como recurso argumentativo. Quanto à sintaxe, é rebarbativa, mas ainda assim é possível, com algum esforço, descobrir o sujeito das longas orações – e isso pode ser um ganho para as aulas de análise sintática, além de ter certo encanto, esse jogo de esconde-esconde. “É estilo de época”, me disse alguém. Não o é: o estilo da época estava com seus contemporâneos João do Rio e o futuro Lima Barreto, compreensíveis até para uma criança que começa a ler.

Para o refletir: se conseguirmos superar a barreira linguística, como quem tira o pó de uma preciosidade, se mentalmente usarmos sinônimos sensatos às extravagâncias vocabulares (penso que Euclides escreveu com o dicionário Moraes ao lado) é possível vislumbrar um texto de intensa hiperestesia, que envolve o leitor pelo olhar, pelo olfato, perlo toque, enfim, por todos os sentidos. Assim, as descrições, que, longas, por vezes nos tentam à leitura em diagonal, as descrições são ricas de vida. Isso era raro, na literatura do tempo; não que seus contemporâneos não descrevessem; embora de maneira mais econômica, descreviam sim, mas são descrições que dificilmente têm o colorido de Euclides: “Ouviam-se os beijos chirriantes, inúmeros, e num crescendo, extinguindo-lhes a assonância surda, o vozear indistinto das prédicas balbuciadas à meia-voz...” ou “Ali estavam carnes secas ao sol; cuias cheias de paçoca, a farinha de guerra do sertanejo, alós repletos de ouricuris saborosos. A um canto os bogós trasundantes, túmidos de água cristalina e fresca”. Essas mesmas descrições são aplicadas às personagens, e que aqui não incluo por uma questão de espaço, mas igualmente sedutoras, todas originais.

O tema da tragédia – e toda epopeia traz uma tragédia embutida – colonizava-o desde sempre, haja vista sua morte, arquitetada com aquele lance final: o “Vim para matar ou morrer”, revólver em punho perante o amante da esposa, cena com seu quê circense, ainda ressoa com admiração em certos meios. Canudos estava a calhar, pois foi uma tragédia completa, mas o que não fechava era a matéria-prima: miseráveis jagunços liderados por um louco. Era necessário, portanto, estilizá-la, e aqui voltamos ao domínio da linguagem, o leitmotiv obsessivo de nosso autor.

Por tudo isso melhor seria concluir, tautologicamente: Euclides é Euclides. Ele construiu para si uma persona literária, e nisso quis ser único, nem que tivesse de levar ao extremo possível a transitividade de seu texto. Essa persona era de um homem erudito até a raiz dos cabelos, leitor dos clássicos, mas que demonstrava conhecer o bruto quotidiano do sertanejo. Há, aí, um ideal, iluminista por princípio, e positivista por adaptação geracional, uma verdadeira éntente entre a razão e a barbárie, num escolhido e deliberado papel mediador. Nada mau como projeto de vida. E essa imagem autoconstruída acabou por ajustar-se ao Euclides-ele-mesmo, e por isso não se o acuse de forçá-la. O elitismo de nosso autor tornou-se, a bem, dizer, “natural”, e eis aí mais uma das mágicas que sói a literatura pode nos oferecer.

Fonte: Jornal Correio do Povo/CS/Luiz Antonio de Assis Brasil/Estância de Salamanca, inverno de 2019)